дёҚзҹҘжҳҜдёӯдәҶд»Җд№ҲвҖңйӯ”жі•вҖқпјҢиҮӘе°Ҹж—¶еҖҷдёҠеӯҰиҜҶеӯ—и®Өж•°ж—¶иө·пјҢжҲ‘е°ұеҜ№иҜ»д№ҰзқҖдәҶиҝ·гҖӮеёёеёёзңҒдёӢвҖңиҝҮж—©вҖқзҡ„дёӨеҲҶй’ұпјҢз§ҹдёҠдёҖжң¬е°Ҹдәәд№ҰжІүжөёе…¶дёӯгҖӮжҚЎеҲ°дёҖд»ҪеәҹжҠҘзәёпјҢд№ҹеҪ“вҖңе®қиҙқвҖқдёҖж ·еҸҚеӨҚзңӢдёӘеӨҹгҖӮжҜҚдәІдёәзңҒзҒҜжІ№пјҢжҷҡдёҠдёҚеҲ°е…«ж—¶е°ұеҗ№зҒҜжӯҮжҒҜпјӣдәҺжҳҜжҲ‘дҫҝеҒ·жӢҝзҲ¶дәІзҡ„жүӢз”өзӯ’иәІеңЁиў«еӯҗйҮҢзңӢд№ҰгҖӮдёәжӯӨжҢЁиҝҮжү“пјҢд№ҹж…ўж…ўвҖңзӮјвҖқжҲҗдәҶдёӨеҚғеәҰзҡ„й«ҳеәҰиҝ‘и§ҶгҖӮ

1956е№ҙе…ӯдёҖе„ҝз«ҘиҠӮпјҢеңЁзҸӯдё»д»»еӯҹеӨҚжҳҺиҖҒеёҲе’ҢеҗҢеӯҰзҡ„йј“еҠұдёӢпјҢжҲ‘еҸӮеҠ дәҶй„ӮеҹҺеҺҝеӣҫд№ҰйҰҶеңЁж–°ж°‘иЎ—е°ҸеӯҰдёҫиЎҢзҡ„вҖңзңӢеӣҫд№ҰпјҢи®Іж•…дәӢвҖқжңүеҘ–жҙ»еҠЁпјҢ并д»Ҙи®Іиҝ°дҝ„зҪ—ж–Ҝз«ҘиҜқгҖҠжё”еӨ«е’ҢйҮ‘йұјзҡ„ж•…дәӢгҖӢиҖҢиҚЈиҺ·дёҖзӯүеҘ–гҖӮеҘ–е“ҒйҷӨдәҶдёҖеј еҘ–зҠ¶гҖҒдёүж”Ҝ铅笔гҖҒдёӨдёӘз»ғд№ з°ҝеӨ–пјҢжңҖи®©жҲ‘жҝҖеҠЁдёҮеҲҶзҡ„е°ұжҳҜдёҖжң¬еӣҫж–Ү并иҢӮзҡ„гҖҠе®үеҫ’з”ҹз«ҘиҜқйҖүгҖӢгҖӮиҝҷд»ҪеҘ–е“ҒжҳҜжҲ‘10еІҒж—¶жңҖзҸҚиҙөзҡ„зӨјзү©пјҢд№ҹжҳҜжҲ‘зҡ„第дёҖжң¬и—Ҹд№ҰгҖӮиҜҘд№ҰжүүйЎөзҡ„йўҳиҜҚжҳҜпјҡвҖңеҘ–з»ҷзҺӢд№үж–ҮеҗҢеӯҰпјҢй„ӮеҹҺеҺҝеӣҫд№ҰйҰҶж¬ўиҝҺдҪ пјҒвҖқд»ҺжӯӨжҲ‘е°ұжҲҗдәҶиҜҘйҰҶзҡ„еёёе®ўпјҢ并被иҒҳдёәд№үеҠЎеӣҫд№Ұз®ЎзҗҶе‘ҳпјҢејҖеҗҜдәҶж ЎеӨ–зҡ„дёҖзүҮж–°еӨ©ең°гҖӮ

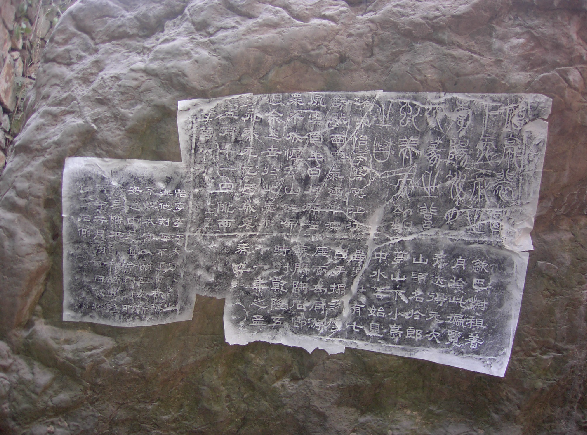

еҪ“е№ҙзҡ„еҺҝеӣҫд№ҰйҰҶи®ҫеңЁе…«еҚҰзҹівҖңзәәз»Үе“Ғй—ЁеёӮйғЁвҖқйҡ”еЈҒпјҢи·қжқЁе®¶е··10зұіе·ҰеҸіпјҢжқЎд»¶йқһеёёз®ҖйҷӢгҖӮеқҗиҘҝжңқдёңдёҙиЎ—зҡ„дёӨеұӮе°ҸжҘјпјҢжҜҸеұӮйқўз§ҜдёҚи¶і50е№іж–№зұігҖӮеә•еұӮжҳҜйҳ…и§Ҳе®Өе’Ңд№Ұеә“пјҢдёӯй—ҙз”ЁдёҖй•ҝжқЎеҪўд№Ұжҹңйҡ”ејҖпјҢжҹңеӯҗеүҚйқўдёәйҳ…и§ҲеӨ„пјҢйқўз§ҜзәҰ30е№іж–№зұігҖӮж‘ҶжңүдёҖдёӘжҠҘжһ¶гҖҒдёҖдёӘжқӮеҝ—жһ¶гҖӮйҳ…и§ҲеҸ°еҲҷз”ұеӣӣеј иҜҫжЎҢжӢјжҲҗпјҢдёҠйқўй“әдёҠи“қиүІеҸ°еёғпјҢе‘Ёеӣҙжңүе…ӯжқЎжқҝеҮідҫӣиҜ»иҖ…зңӢд№Ұйҳ…жҠҘгҖӮжқЎеҪўд№Ұжҹңзҡ„еҗҺйқўжҳҜд№Ұеә“пјҢйқўз§ҜзәҰ20е№іж–№зұігҖӮйҮҢйқўжңүеӣӣдёӘд№Ұжһ¶пјҢи—Ҹд№Ұдј°и®ЎдёүеҚғеҶҢе·ҰеҸігҖӮж‘ҶеңЁжӯЈдёӯеӨ®зҡ„жқЎеҪўд№ҰжҹңеҸҠдёӨжҠҠжңЁжӨ…пјҢжҳҜеҠһзҗҶеӣҫд№ҰеҖҹйҳ…жүӢз»ӯзҡ„ең°ж–№гҖӮдәҢеұӮзҡ„жңЁжқҝжҘјдёәе·ҘдҪңдәәе‘ҳзҡ„е®ҝиҲҚгҖҒеҺЁжҲҝе…јеҠһе…¬е®ӨгҖӮжІЎжңүз”өзҒҜгҖҒз”өиҜқпјҢжӣҙжІЎжңүиҮӘжқҘж°ҙпјҢе·ҘдҪңдәәе‘ҳе’ҢиҜ»иҖ…д№ҹд№ д»ҘдёәеёёгҖӮ

еҗҺжқҘеҮ з»Ҹжҗ¬иҝҒпјҢеҺҝеӣҫд№ҰйҰҶжқЎд»¶йҖҗжӯҘеҫ—еҲ°ж”№е–„гҖӮ1958е№ҙж–°е»әзҡ„еӣҫд№ҰйҰҶиҗҪжҲҗпјҢй„ӮеҹҺеҺҝжүҚзңҹжӯЈжӢҘжңүдәҶдёҖеә§зӢ¬з«Ӣзҡ„гҖҒйўҮ具规模зҡ„гҖҒ规иҢғеҢ–еӣҫд№ҰйҰҶгҖӮйҰҶеқҖдҪҚдәҺеәҫдә®жҘјдёӢйқўеҚ—еҗ‘еҸӨжҘјиЎ—е·Ұдҫ§зҡ„дёҖдёӘеӨ§йҷўеҶ…пјҢдёҺеҺҝй…’еҺӮзӣёйӮ»гҖӮйҰҶиҲҚеҚ ең°йқўз§ҜзәҰ260е№іж–№зұіпјҢжҳҜдёҖеә§з –ж··з»“жһ„зҡ„вҖңе“ҒвҖқеӯ—еҪўдёӯејҸе»әзӯ‘пјҢзІүеўҷзәўз“ҰзӘ—жҳҺеҮ еҮҖгҖӮйҰҶиҲҚдёҖжҘјдёҖеә•пјҢеә•еұӮеүҚеҺ…дёәеӣҫд№ҰеҖҹйҳ…еӨ„пјҢи®ҫжңүвҖңж–°д№Ұз®Җд»ӢвҖқе’ҢвҖңиҜ»иҖ…еӣӯең°вҖқгҖӮеҗҺе®Өдёәд№Ұеә“пјҢе…«жҺ’д№Ұжһ¶жҜҸжҺ’еӣӣеұӮпјҢж‘Ҷеҫ—ж»Ўж»ЎеҪ“еҪ“гҖӮжҘјдёҠжҳҜе·ҘдҪңдәәе‘ҳзҡ„е®ҝиҲҚеҸҠеҠһе…¬е®ӨгҖӮеә•еұӮзҡ„дёӨзҝјеҲҶеҲ«дёәе°‘е„ҝйҳ…и§Ҳе®Өе’ҢжҲҗдәәйҳ…и§Ҳе®ӨпјҢжҠҘеҲҠжқӮеҝ—иҝһзҺҜз”»зҗізҗ…ж»Ўзӣ®гҖӮйҰҶиҲҚзҡ„еӨ–йқўиҝҳжңүдёҖеӨ„и¶ізҗғеңәеӨ§е°Ҹзҡ„жҙ»еҠЁеңәжүҖпјҢжҳҫеҫ—еҚҒеҲҶж°”жҙҫе®Ҫж•һгҖӮд№Ұеә“йҮҢеҸӨд»ҠдёӯеӨ–еҗ„з§Қй—Ёзұ»зҡ„еӣҫд№ҰжҜ”еҺҹжқҘдёҚзҹҘзҝ»дәҶеӨҡе°‘еҖҚгҖӮжҲ‘ж—ўжҳҜд№үеҠЎз®ЎзҗҶе‘ҳпјҢеҸҲжҳҜеҝ е®һиҜ»иҖ…пјҢйҒЁжёёеңЁд№Ұжө·д№ӢдёӯпјҢзңҹеҸҜи°“еҰӮйұјеҫ—ж°ҙгҖҒд№җеңЁе…¶дёӯгҖӮ

1959е№ҙдёӢеҚҠе№ҙпјҢеӣ жҲ‘еӣҪдёүе№ҙиҮӘ然зҒҫе®ізҡ„дёҘйҮҚеҪұе“ҚпјҢе…ӯеҸЈд№Ӣ家зҡ„з”ҹжҙ»ж— д»Ҙдёә继пјҢжӯЈиҜ»еҲқдёӯдәҢе№ҙзә§зҡ„жҲ‘иў«иҝ«иҫҚеӯҰдәҶгҖӮеңЁжӯӨжңҹй—ҙпјҢйҷӨдәҶеҲ°жұҹиҫ№з ҒеӨҙжҢ‘з –жҢ‘жІҷжҢЈзӮ№е°Ҹй’ұеӨ–пјҢеӣҫд№ҰйҰҶе°ұжҲҗдәҶжҲ‘е…Қиҙ№зҡ„вҖңеӨ§еӯҰвҖқгҖӮж— и®әй…·жҡ‘дёҘеҜ’иҝҳжҳҜеҲ®йЈҺдёӢйӣЁпјҢеҸӘиҰҒжңүз©әпјҢдёҖи·Ёиҝӣеӣҫд№ҰйҰҶзҡ„еӨ§й—ЁпјҢжҲ‘е°ұд»ҝдҪӣи·ЁиҝӣдәҶиҜҫе ӮгҖӮиҝҷйҮҢдёҚд»…жңүиҜ»дёҚе®Ңзҡ„д№ҰпјҢиҝҳжңүе’Ңи”јеҸҜдәІгҖҒж…ҲзҘҘеҸҜ敬зҡ„вҖңиҖҒеёҲвҖқе’ҢвҖңж•ҷжҺҲвҖқгҖӮеҪ“е№ҙзҡ„з®ЎзҗҶе‘ҳеҫҗжҳҘиҠігҖҒйҹ©жІҗиӢұйҳҝе§Ёе’ҢзЁӢиҖҒеёҲеҜ№жҲ‘йғҪеҚҒеҲҶе…іеҝғгҖӮйҰҶй•ҝеј дёүиӮІйҳҝе§ЁеҜ№жҲ‘жӣҙжҳҜеҲ»ж„Ҹеҹ№е…»гҖӮ1960е№ҙ10жңҲпјҢеҘ№дәүеҸ–еҲ°дёҖдёӘеҺ»жӯҰжұүеӨ§еӯҰеӣҫд№ҰйҰҶзі»иҝӣдҝ®зҡ„жҢҮж ҮпјҢзқЈдҝғжҲ‘еЎ«иЎЁжҠҘеҗҚгҖӮзӯүеҫ…йҖҡзҹҘзҡ„е…ій”®иҠӮзӮ№пјҢйӮЈдёӘе№ҙд»Јзҡ„дёҖеңәвҖңзү№ж®ҠвҖқеҺ„иҝҗзӘҒ然йҷҚдёҙпјҢдёҚд»…и®©жҲ‘еқҗеӨұж·ұйҖ иүҜжңәпјҢиҲҚејғдәҶеҝғзҲұзҡ„еӣҫд№ҰйҰҶпјҢд№ҹж”№еҸҳдәҶиҮӘе·ұзҡ„дәәз”ҹиҪЁиҝ№пјҢз•ҷдёӢз»Ҳиә«йҒ—жҶҫгҖӮ

еӣһеҝҶеҪ“е№ҙеңЁеӣҫд№ҰйҰҶжӢ…д»»д№үеҠЎз®ЎзҗҶе‘ҳзҡ„з»ҸеҺҶпјҢжҲ‘иҮід»Ҡйҡҫд»ҘеҝҳжҖҖгҖӮжҜҸеӨ©дёҠзҸӯж—¶её®еҝҷеӨ№жҠҘзәёгҖҒж‘ҶжқӮеҝ—гҖҒж•ҙзҗҶеӣҫд№ҰгҖҒеҠһзҗҶеҖҹйҳ…жүӢз»ӯгҖӮй—ІжҡҮж—¶пјҢйҳҝ姨们е°ұжҢҮеҜјжҲ‘з”ұжө…е…Ҙж·ұеҲҶй—ЁеҲ«зұ»пјҢжңүи®ЎеҲ’ең°йҳ…иҜ»еҸӨд»ҠдёӯеӨ–зҡ„з»Ҹе…ёеҗҚи‘—еҸҠ科жҷ®иҜ»зү©пјӣ并ж•ҷжҲ‘еҶҷеҝғеҫ—гҖҒи°ҲдҪ“дјҡпјҢеңЁвҖңиҜ»иҖ…еӣӯең°вҖқеұ•зӨәгҖӮиҝҳдј жҺҲдәҶдёҚе°‘е…ідәҺеӣҫд№ҰеҲҶзұ»зҷ»и®°гҖҒзј–еҸ·еҲ¶еҚЎгҖҒзӣ–з« иҙҙж ҮгҖҒдҝ®иЎҘиЈ…и®ўзӯүж–№йқўзҡ„дёҡеҠЎзҹҘиҜҶгҖӮеңЁиҝҷйҮҢжҲ‘жңҖд»ӨдәәзҫЎж…•зҡ„вҖңзү№жқғвҖқе°ұжҳҜпјҡж— и®әд»Җд№Ҳд№ҰпјҢйӮЈжҖ•жҳҜжңҖж–°иҝӣйҰҶзҡ„еӣҫд№ҰпјҢйғҪеҸҜд»Ҙдјҳе…ҲеҖҹйҳ…гҖҒе…Ҳзқ№дёәеҝ«гҖӮдҪҝеӨұеӯҰеҗҺзҡ„жҲ‘иғҪе№ёиҝҗең°жүӢдёҚйҮҠеҚ·гҖҒеҰӮйҘҘдјјжёҙең°д»Һд№ҰзұҚдёӯеҗёеҸ–иҗҘе…»гҖӮ

иҮӘ1956е№ҙе…ғжңҲиҮі1961е№ҙе…ғжңҲпјҢдёҺй„ӮеҹҺеҺҝеӣҫд№ҰйҰҶз»“зјҳдә”е№ҙгҖӮжҲ‘д»ҺгҖҠе°ҸжңӢеҸӢгҖӢгҖҠе„ҝз«Ҙж—¶д»ЈгҖӢпјҢз»ҸгҖҠе°‘е№ҙж–ҮиүәгҖӢзҡ„зҶҸйҷ¶пјҢжҲҗй•ҝдёәдёҖеҗҚгҖҠдёӯеӣҪйқ’е№ҙгҖӢгҖӮеңЁиҝҷйҮҢдёҚд»…еӯҰдјҡдәҶиҜҫе ӮдёҠеӯҰдёҚеҲ°зҡ„зҹҘиҜҶпјҢиҝҳеӯҰдјҡдәҶиһҚе…ҘзӨҫдјҡгҖҒжңҚеҠЎзӨҫдјҡзҡ„жҠҖиғҪпјҢеҗҢж—¶д№ҹеӯҰдјҡдәҶиҮӘејәиҮӘз«ӢгҖҒиҝҪжўҰйҖҗжўҰзҡ„жң¬йўҶгҖӮйҮҚеҗҜвҖңй«ҳиҖғвҖқеҗҺпјҢ1980е№ҙжҲ‘дҫҝйЎәеҲ©ең°жӢҝеҲ°дәҶж№–еҢ—еҮҪжҺҲеӨ§еӯҰзҡ„жҜ•дёҡиҜҒд№ҰпјҢе·ҘдҪңз”ҹжҙ»йғҪжңүдәҶжҳҺжҳҫзҡ„ж”№и§ӮгҖӮжӯӨеҗҺдёҺеҺҝеӣҫд№ҰйҰҶеҶҚж¬ЎзӣёиҒҡж—¶пјҢвҖңеҘ№вҖқе·ІиҝҒиҮіеӨ§иҘҝй—Ёй”»еҺӢжңәеәҠеҺӮйҮҢзҡ„еҹҺйҡҚеәҷпјҢеҺҹйҰҶеқҖжҚўжҲҗдәҶе·Ҙдәәдҝұд№җйғЁзҡ„зҒҜе…үзҗғеңәгҖӮз«ҷеңЁзҒҜе…үдёӢпјҢжҲ‘и“Ұ然еӣһйҰ–пјҢжҳ”ж—Ҙзҡ„дёҖ幕幕зҠ№еҰӮиҝҮзңјзғҹдә‘пјҢдёҚзҰҒд»ӨдәәжҖқжҪ®жҫҺж№ғпјҢж„ҹж…ЁдёҮеҚғгҖӮ

дҪңиҖ…пјҡзҺӢд№үж–Ү

иҙЈд»»зј–иҫ‘пјҡзҪ—зҗјж•Ҹ